Nunca pensé que pudiera verse a simple vista,

pero aquella noche en que nos abrazamos lo noté:

un pequeño desorden en el aire,

un instante mínimo que abrió una fisura

y dejó que tu mente empezara a desbordarse.

Yo ya había visto ese borde antes—

en otras personas,

en mí misma.

Esos momentos límite en los que algo se rompe,

o se protege rompiéndose.

Pero esta vez fue distinto.

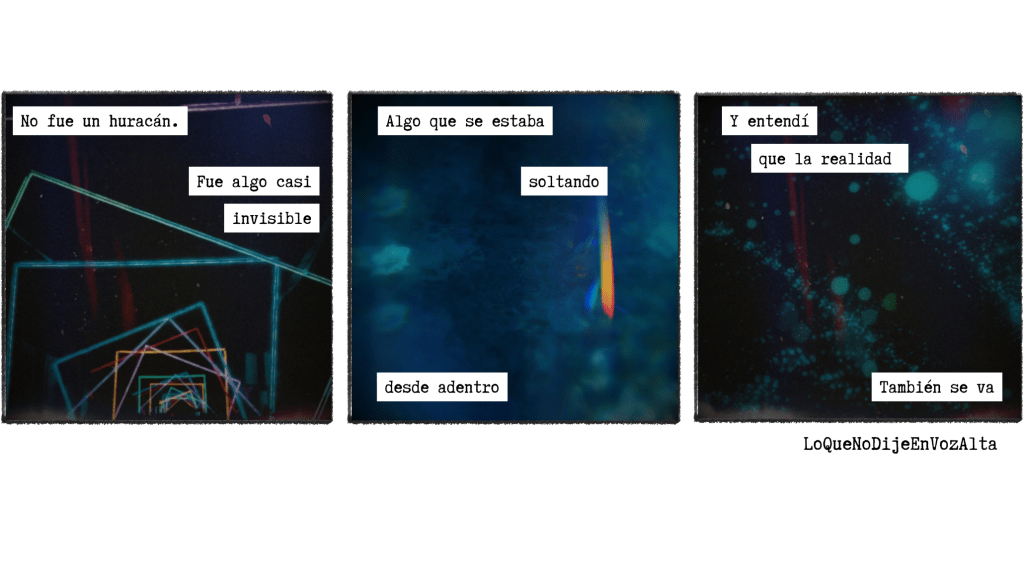

No fue un estallido.

Fue una gota.

Una mirada apenas desviada,

una frase que no encajó,

esa incomodidad en la que no sabes

si la desconexión fue tuya o de la otra persona.

Un goteo.

Sutil, constante, casi tierno.

Como esa calma imposible

cuando el ojo de un huracán pasa sobre una casa:

todo parece quieto, casi bello,

pero es solo el silencio antes del desastre.

Y entonces llegó tu mirada,

que dejó de seguirme

y empezó a perseguir cosas que no comprendía.

Fue ahí cuando entendí

lo frágil que es la realidad.

Lo poco que basta para que alguien se desprenda.

Lo rápido que una persona puede

—simplemente—

irse de sí misma.

Tal vez por eso me dolió tanto mirarte así.

Porque en tu caída

vi todas mis caídas.

Por eso me estremeció escucharte repetir pensamientos

tatuados en muros que vimos tantas veces

y que hoy ya no existen.

Yo solo miré.

Inmóvil.

Aterrada.

Abrazándote como si pudiera anclarte,

como si al sostenerte

también evitara perderme yo.

Y nada te prepara para presenciar

cómo alguien pierde la realidad.

Nada.